中国麻雀のルール

このページでは、中国麻雀の基本的なルールをまとめています。

中国麻雀と日本麻雀の共通点

基本的なゲームの流れは、日本麻雀と中国麻雀で共通です。

- 東家、南家、西家、北家の4人でゲームをします。

- 136枚の牌(萬子、筒子、索子、字牌を4枚ずつ)を使用します。

ただし、これらに加え、8枚の花牌を使用するルールもあります。 - 13枚の手牌と、山からツモる1枚の、合計14枚を使用して和了形を作ります。

- 一人ずつ順に、山からのツモと河への打牌を繰り返し、ゲームを進めます。

- 鳴き(チー、ポン、カン)はあります。

- 和了形は、基本的に4面子と1雀頭からなります。ただし、一部例外があります。

中国麻雀と日本麻雀で異なる点

手役

- 中国麻雀は合計80個の役があります。役の詳細は役一覧を参照ください。

-

役の単位は『飜』ではなく『点』です。

例えば『平和』は日本麻雀では「1飜」ですが、中国麻雀では「2点」です。

- 日本麻雀は1飜縛りですが、中国麻雀は8点縛りです。

中国麻雀は、役の最低点が1点のため、役があっても和了れない場合があります。 -

七対(日本麻雀の七対子)などの必然的に面前となる役以外は、全て鳴くことができます。

鳴きによる喰い下がりもありません。

中国麻雀では、以下のように鳴いた形でも「平和」が成立します。

- 親と子で点数に違いはありません。

- 和了発生時は、全員、和了者へ8点を支払います。

そのため、和了者は、和了点+24点(3人分の8点)を獲得できます。 - 出和了の場合は放銃者から、ツモ和了の場合は全員から、和了点を受け取ります。

そのため、受け取る点数は、ツモ和了の方が出和了より高くなります。

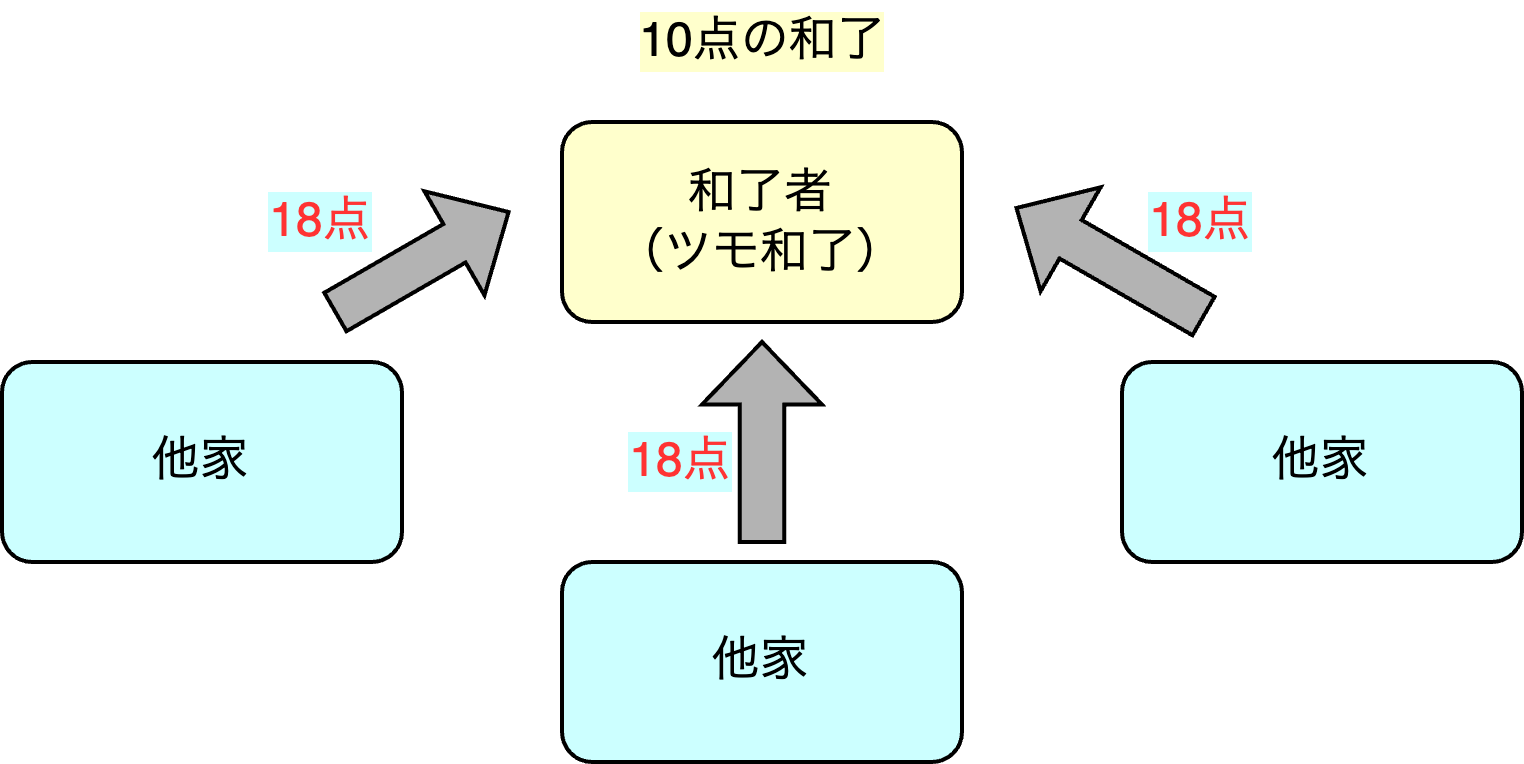

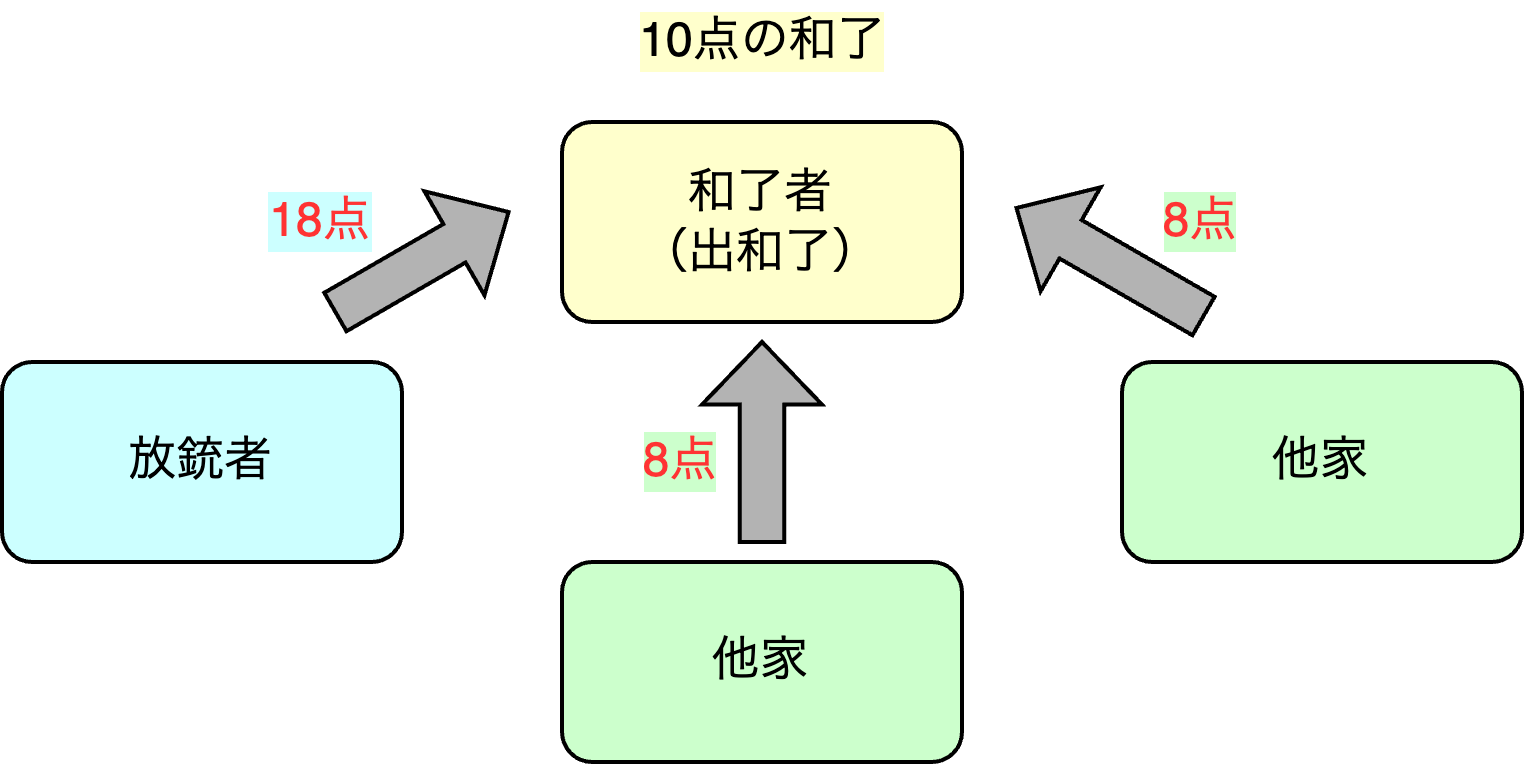

和了点についてまとめると、ツモ和了、出和了時の点数の受け渡しは、以下のようになります。

-

10点のツモ和了の場合は、和了点の10点に8点を加算した18点を全員が支払います。

-

10点の出和了の場合は、放銃者が和了点の10点に8点を加算した18点を、残りの二人が8点を支払います。

- 88点を上限に、それ以上の点数の加算しないルールもあります。(満貫制などと呼ばれます。)

ゲームの進行

- 1ゲームは東1局から北4局までの一荘戦で行います。

- 連荘はありません。必ず16局で終局します。

- 和了時の発生は常に『フー』です。ツモ・ロンではありません。

- 途中流局はありません。

-

ノーテン罰符はありません。

流局時は手牌は開けず、次局へ進行します。 - 山は最後の1牌までのツモり切りです。

基本ルール

- フリテンはありません。

- 喰い替えは現物を含めて可能です。

- 立直はありません。

- ドラはありません。赤ドラもありません。

- 責任払い(包、パオ)はありません。

- 複数人での同時の和了は頭ハネになります。

-

暗槓時は、4枚全て裏返します。和了、流局により、その局が終局した時点で、全員へ暗槓を晒します。

局中に暗槓を晒してしまった場合は、アガリ放棄、またはチョンボとなります。

-

誤フーなどのチョンボ発生時も、続行が可能な限り、ゲームは続行します。

誤フー発生時は、倒した手牌を立てて(元の状態に戻して)局を続行します。続行可能なチョンボにも関わらず、山や手牌を崩してしまい、続行不可能とさせた場合は、より重い裁定がされる場合があります。 - 素点ではなく、順位に応じたポイントで競う競技会もあります。

基本的なゲームの流れ

ゲーム開始から終了までの基本的な流れをまとめます。

1. 場決め

東南西北の各家を決めます。掴み取りなど、決め方に決まりはありません。

ただし、最も東の方角に近い席を、東家の席にするようにしてください。

2. 開局

親がサイコロを振って開門し、2幢ずつ取ります。サイコロによる開門場所の決め方は日本麻雀と同様です。

この時、ドラをめくらないように注意してください。

3. 花牌の処理

全員の配牌が完了した時点で、親から順に花牌を抜き、抜いた分だけ嶺上牌から補充をします。

全員の花牌の処理が完了後、親が第一打を切り、局が開始します。

4. 局の消化

8点以上の役作りを目指して局を進行します。

5. 和了の発生

和了発生時は全員で点数を確認し、8点以上あることを確認します。点数の確認方法は、中国麻雀実践時の作法を参照してください。

なお、8点に満たない場合は、手牌を立ててゲームを続行します。そのため、点数確認前に、山や手牌を崩さないでください。

和了の成立を確認したら、『2. 開局』の作業から繰り返します。

6. 場所変え

場風が変わる毎に席替えを行います。席替えは以下の表に従い行います。

| 開始時 | 東場 | 南場 | 西場 | 北場 |

|---|---|---|---|---|

| 東家 | 東 | 南 | 北 | 西 |

| 南家 | 南 | 東 | 西 | 北 |

| 西家 | 西 | 北 | 東 | 南 |

| 北家 | 北 | 西 | 南 | 東 |

7. ゲーム終了

北4局が終局した時点で、ゲーム終了となります。

中国麻雀実践時の作法

鳴きについて

-

必ずチー・ポン・カンの発声をしてから開示をして下さい。

ルールによっては、一定時間内であれば、チー後のポン(邪魔ポン)が認められている場合があります。

そのため、他の発声が無いことを確認してから、開示をするようにしてください。 -

鳴きの手順は、「発生」→「開示」→「河から牌を取る」→「打牌」としてください。

場に見えている枚数により、成立する役(和絶張)があります。場の枚数を確認できるように、必ず打牌前に開示をしてください。

また、必ず河から牌を取ってから、打牌をして下さい。先に打牌をした場合、一時的に手牌が1枚少なくなるため、少牌を取られる可能性があります。

和了について

- フーの際も、鳴きと同様の理由で、手牌の開示後、必ず和了牌を河から手元に持ってくるようにして下さい。

-

中国麻雀では、和了牌を手元に持って来た後、自分の河の捨て牌を使用して、和了点を数えます。

役の名前を発声しつつ、その役の点数分、自分の河から牌を取って来ます。牌を裏返すと10点を意味します。例えば、「門前清」・「断么」・「平和」・「三色三歩高」を和了った場合は、以下のように数えます。- フーと発声し、手牌を開示した後、和了牌を河から手元へ持ってきます。

-

「門前清」と発声します。「門前清」は2点のため、自分の河から2牌とり、手元におきます。

-

「平和」と発声します。「平和」も2点のため、更に自分の河から2牌とり、手元におきます。

-

「断么」と発声します。「断么」も2点のため、更に自分の河から2牌とり、手元におきます。

-

「三色三歩高」と発生します。「三色三歩高」は6点のため、手元から4枚取り除き、裏返した1枚を追加します。

裏返しの1枚は、10点を意味します。6点に4点を加えると10点になるため、4点を取り除いた上で、裏返しの1枚をを追加します。

- 役の計算が完了したため、最後に、12点は20点と発声し、点数を受け取ります。

発生する役の順序に指定はありません。

また、自分の河の牌だけでは足りない場合は、他家の河の牌も使用して計算をします。